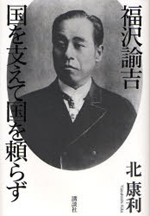

『福沢諭吉 国を支えて国を頼らず』

2008.01.08 Tuesday

鎖国明けの幕末に、アメリカに渡った日本人がどれほど衝撃を受けたのか。それは、今の時代、バックパッカーが未知の国へ旅をして受けるカルチャーショックよりも大きかったはず(笑)。

鎖国明けの幕末に、アメリカに渡った日本人がどれほど衝撃を受けたのか。それは、今の時代、バックパッカーが未知の国へ旅をして受けるカルチャーショックよりも大きかったはず(笑)。大きな衝撃を日本に持ち帰った福沢の信念とは・・・

僕が今まで読んだ中でもっとも心に残った本は、福沢諭吉の書いた『学問のすすめ』。日本人なら誰でも知っているこの名著は、岩波文庫で百数十ページ足らずの小著です。

梅田望夫さんの『ウェブ時代をゆく』を読んで、さながら『学問のすすめ』のようだと思ったら、それもそのはず。梅田さんは、この本を意識して「現代の新しい生き方」を書いたのだそうです。

で、130年前に『学問のすすめ』を書いた福沢諭吉がどんな人物だったのか。それを年末年始の休みに、一度じっくり読んでみようと思ったのです。

江戸時代末期から明治初期の、武士が世の中を支配していた時代。刀を捨てて学問を身につけろ、という言葉が、当時どれほど斬新だったか。今考えても、ちょっと例えようのないくらいの先見性を感じさせます。

西欧と日本の違いを、国民の学問レベルの差だと見抜いたのが福沢の偉いところ。彰義隊が上野の山で戦っているとき、福沢は慶應義塾で経済学の講義をしていたことは有名な話です。

国の発展にかける福沢の情熱が全編に読み取れるこの本に、読者はグイグイ惹きつけられるはず。実際に福沢本人の気迫がほとばしる『学問のすすめ』と『文明論之概略』も、この際あわせて読んでみてはいかがでしょう。

梅田望夫さんの『ウェブ時代をゆく』を読んで、さながら『学問のすすめ』のようだと思ったら、それもそのはず。梅田さんは、この本を意識して「現代の新しい生き方」を書いたのだそうです。

で、130年前に『学問のすすめ』を書いた福沢諭吉がどんな人物だったのか。それを年末年始の休みに、一度じっくり読んでみようと思ったのです。

江戸時代末期から明治初期の、武士が世の中を支配していた時代。刀を捨てて学問を身につけろ、という言葉が、当時どれほど斬新だったか。今考えても、ちょっと例えようのないくらいの先見性を感じさせます。

西欧と日本の違いを、国民の学問レベルの差だと見抜いたのが福沢の偉いところ。彰義隊が上野の山で戦っているとき、福沢は慶應義塾で経済学の講義をしていたことは有名な話です。

国の発展にかける福沢の情熱が全編に読み取れるこの本に、読者はグイグイ惹きつけられるはず。実際に福沢本人の気迫がほとばしる『学問のすすめ』と『文明論之概略』も、この際あわせて読んでみてはいかがでしょう。

Comments